なぜ書斎の収納がうまくいかないのか

書斎は知的活動を行う大切な場所です。しかし、本や書類、文房具など小さなアイテムが多く、整理が難しい空間でもあります。私の経験からも、収納の仕組みが確立されていないと、どんどん物が増えて作業効率が落ちていくことがわかりました。まずは書斎収納の基本的な考え方を見直し、整理整頓の土台を作りましょう。

書斎収納の3つの基本原則

書斎の収納でつまずきやすいのは、「とりあえず置く場所」が多すぎることです。

整理整頓された書斎を維持するには、3つの基本原則を守ることが重要です。まず「使用頻度による分類」を徹底しましょう。毎日使うものはすぐ手が届く場所に、たまに使うものは少し離れた場所に、ほとんど使わないものは別の場所に保管するという明確な区分けが必要です。この単純な原則を守るだけで、デスク周りのごちゃごちゃが驚くほど減りました。

次に「ゾーニング」の発想を取り入れます。書斎内を「作業ゾーン」「資料ゾーン」「収納ゾーン」のように目的別に区切ることで、物の定位置が自然と決まります。私の場合、デスクの右側を作業スペース、左側を参考資料置き場と決めただけで、どこに何を置くべきか迷うことが激減しました。

最後に「見える収納と隠す収納の使い分け」です。頻繁に使う美しいステーショナリーは見せる収納で、ごちゃごちゃした配線類や細々とした文房具は隠す収納にするなど、メリハリをつけることが空間の美しさと機能性を両立させるコツです。私自身、すべてを隠そうとして逆に使いづらくなった経験から、この使い分けの重要性を痛感しています。

まずは全体の8割を捨てる勇気を

書斎収納の第一歩は、思い切った断捨離から始まります。

「いつか読むかも」と思って取っておいた本や資料が、書斎スペースの多くを占領していませんか?私は3年前、仕事関連の書籍や資料が段ボール6箱分もあり、それらがすべて「いつか役立つかも」という曖昧な理由で保管されていました。しかし実際に一つひとつ確認してみると、8割は既に情報が古かったり、オンラインで簡単に入手できる内容だったりしました。

書籍や書類は「過去12ヶ月間で実際に使ったか」という基準で判断すると選別しやすくなります。この基準で整理したところ、私の場合は驚くほど手元に残すべきものが少なくなりました。特に紙の資料は可能な限りデジタル化し、原本は本当に必要なもの以外は思い切って手放すことで、物理的なスペースを大幅に確保することができました。

この断捨離のプロセスは最初は痛みを伴いますが、終わった後の爽快感は何物にも代えがたいものです。物が減ることで視界が開け、精神的にもスッキリし、本当に大切なものが見えてくるという副次的効果もありました。何より、残すべきものが明確になったことで、次の収納計画が立てやすくなったのです。

本棚の整理術:スッキリと機能的に

本の分類方法:使用目的で考える

本棚の整理で最も重要なのは、自分に合った分類方法を見つけることです。

本の分類方法は人それぞれですが、最も実用的なのは「使用目的別」の分類です。私の場合、「すぐに参照したい実用書」「じっくり読む教養書」「コレクション的価値のある本」という3つのカテゴリーに分けています。このうち「すぐに参照したい実用書」は手の届きやすい高さに、「じっくり読む教養書」は中段に、「コレクション」は下段と上段に配置しています。

さらに各カテゴリー内では、使用頻度によって左から右へと並べる工夫をしています。最初は「本棚が美しく見えるように」と同じサイズや色で並べていましたが、実際に使ってみると探しづらく、結局元の散らかった状態に戻ってしまいました。機能性を優先した現在の方法に変えてからは、本を探す時間が大幅に短縮され、しかも元の位置に戻しやすくなりました。

また、全ての本を本棚に詰め込もうとせず、各段に20%ほどの空きスペースを残すことも重要です。これにより新しい本が入ったときの調整が容易になり、何より見た目にゆとりが生まれ、精神的な余裕も感じられるようになります。以前は「スペースを最大限活用」と考えて隙間なく詰め込んでいましたが、かえって使いづらく、見た目も圧迫感があったことを反省しています。

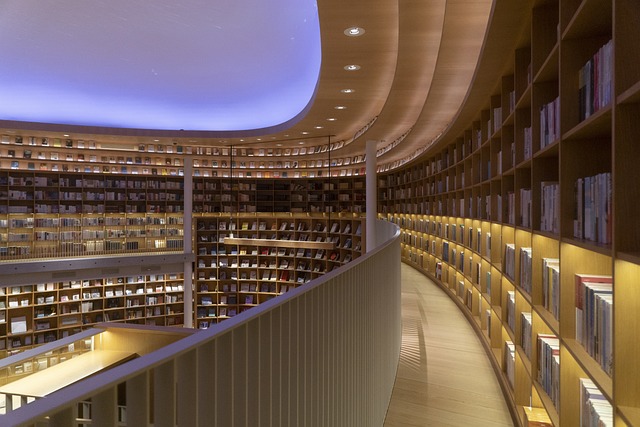

壁面を活用した本棚の設置方法

限られたスペースを最大化するなら、壁面収納が最適解です。

壁面収納は書斎スペースを最大限に活用する究極の方法です。私が6畳のワンルームで試した中で最も効果的だったのは、床から天井までの「突っ張り式の壁面本棚」でした。これは賃貸住宅でも壁に穴を開けずに設置でき、移動時にも跡が残らないという大きなメリットがあります。実際に設置してみると、床置きの本棚と比べて約1.5倍の収納力があり、しかも床面積をほとんど使わないため、部屋が広く感じるようになりました。

壁面本棚を選ぶ際は、奥行きを考慮することが重要です。一般的な文庫本なら15cm程度の奥行きで十分ですが、大判の書籍やファイルを収納する場合は25cm以上必要になります。私は最初、見た目のスリムさを優先して薄い棚を選びましたが、大型の資料集が入らず後悔した経験があります。現在は用途によって奥行きの異なる棚を組み合わせることで、スペースを無駄なく活用しています。

また、棚板の高さ調整が可能なタイプを選ぶことも大切です。本のサイズは様々なので、固定棚だと無駄なスペースが生じてしまいます。高さ調整可能な棚なら、大型本とコンパクトな文庫本を効率よく配置でき、収納効率が格段に上がります。この小さな工夫が、長期的に見ると書斎の使いやすさを大きく左右するポイントになるのです。

本の取り出しやすさを考えた配置テクニック

本の配置は単に収めるだけでなく、取り出しやすさが重要です。

本棚に本を詰め込みすぎると、目的の本を取り出すのに一苦労となります。私が実践している方法は「背表紙の下3分の1が見えるようにずらして配置する」というものです。通常の縦置きだと背表紙の下部が見えにくく、似たデザインの本だと探すのに時間がかかります。しかし、少しずつ段差をつけて配置することで視認性が上がり、目的の本を瞬時に見つけられるようになりました。

また、頻繁に参照するシリーズものや関連書籍は「ブックエンド」を活用して横置きにするのもおすすめです。特に厚みのある辞書や図鑑類は横置きにすることで背表紙の摩耗も防げますし、取り出す際の負担も軽減されます。私は重たい専門書を上段に縦置きしていて取り出すたびに苦労していましたが、この方法に変えてからはストレスなく使えるようになりました。

さらに、集中的に使うプロジェクト関連の書籍は一時的に「ブックスタンド」を使ってデスク上に展示するようにしています。これにより必要な本をすぐに参照でき、プロジェクト終了後は本棚に戻すという循環ができました。以前は必要な本をデスクに積み上げていましたが、この方法だと省スペースかつ視覚的にも整理された状態を保てるようになり、作業効率も上がったように感じます。

デスク周りの収納:作業効率を高める配置

天板はできるだけ物を置かない原則

デスク天板の整理は、作業効率に直結する重要ポイントです。

「デスク天板は常に7割以上空けておく」これが私の黄金ルールです。かつては「手元にあると便利」という理由でペン立てや書類トレイ、参考書など様々なものをデスク上に置いていましたが、結果的に作業スペースが狭くなり、集中力も低下していました。思い切ってデスク上のアイテムを最小限にしたところ、視界がすっきりし、心理的にも余裕が生まれ、作業効率が格段に上がったのを実感しました。

現在デスク上に常時置いているのは、モニター、キーボード、マウス、そして小さなペン立て(現在使用中のペン2〜3本のみ)だけです。その他の文房具や資料は引き出しやサイドワゴンに収納し、必要なときだけ取り出すようにしています。最初は「いちいち取り出すのが面倒」と思っていましたが、実際に使ってみると取り出す動作自体が「これから集中して作業する」という脳への切り替えシグナルになり、かえって効率的だと気づきました。

また「今日使うもの」を一時的に置くための小さなトレイを用意しておくと便利です。これは作業開始前に必要なものだけを集めておく場所で、作業が終わったら必ず元の収納場所に戻すというルールを徹底しています。この単純な習慣が、デスク上のごちゃごちゃを防ぐ最大の秘訣になっているのです。物が少ないデスクは掃除も簡単で、常に清潔な作業環境を維持できるというメリットもあります。

引き出し収納の整理術

引き出しは書斎の隠れた収納の要となる重要スペースです。

デスクの引き出しは「見えないからといって適当に詰め込む場所」になりがちです。私もかつては引き出しを開けるたびに「これはどこにあったっけ?」と探し物に時間を費やしていました。この問題を解決したのが「仕切り付き収納ボックス」の活用です。100均で手に入る小さな仕切りケースを組み合わせて、文房具や小物をカテゴリー別に分類して収納するようにしました。

特に効果的だったのは「縦置き収納」の導入です。通常、引き出しの中は水平に物を重ねがちですが、これだと下にあるものを取り出すのに上のものをすべて動かす必要があります。代わりに書類やノートを縦に立てて収納することで、一目で内容が確認でき、必要なものだけを取り出せるようになりました。実際、書類整理用の仕切りスタンドを引き出し内に設置しただけで、書類探しの時間が半分以下になったのは驚きでした。

また、引き出しの中でも「手前に頻繁に使うもの、奥に滅多に使わないもの」という原則を適用しています。例えば最上段の引き出しにはペンや付箋など日常的に使う文房具を、下段には年に数回しか使わない特殊な事務用品を収納するといった具合です。この単純な工夫によって、ストレスなく必要なものにアクセスできるようになり、作業の中断時間が大幅に減りました。

配線の整理方法

見た目も機能性も損なう配線類は、適切な整理が必須です。

書斎の美観と安全性を損なう最大の要因の一つが、絡まった配線類です。私のデスク周りには、パソコン、モニター、スピーカー、充電器など計10本以上のケーブルがありましたが、これらが床に散乱している状態は見た目が悪いだけでなく、掃除の妨げになり、つまずきの危険もありました。この問題を解決したのが「配線収納ボックス」と「ケーブルクリップ」の組み合わせです。

まず電源タップを収納するボックスを設置し、余分なケーブルをここに収めることで見た目のごちゃつきを大幅に改善しました。次に各ケーブルにラベルを付けて識別しやすくし、デスク裏に粘着式のケーブルクリップを取り付けてコードを固定しました。これにより床に接触するケーブルがなくなり、掃除機がけも容易になりました。特に効果的だったのは、使用頻度の低いケーブル(外付けHDDやプリンターなど)を取り外して別途保管しておくことです。

また、スマートフォンや小型デバイスの充電ステーションを一箇所に集約したことも大きな改善点でした。以前は部屋のあちこちに充電ケーブルがあり、「どこで充電していたっけ?」と探す時間が無駄でした。専用の充電スペースを設けてからは、デバイス管理が格段に楽になり、充電忘れも減りました。ケーブル整理は一度きちんと行えば、その後の維持も簡単で、作業環境の質を大きく向上させる投資価値のある作業だと実感しています。

書類と小物の収納テクニック

書類整理のシステム作り

書類の山は適切なシステムで管理すれば、悩みの種から頼れる資料庫へと変わります。

書類整理で最も重要なのは「入口と出口を決める」ことです。私が長年悩まされていた書類の山は、「とりあえず置き場」が多すぎることが原因でした。そこで導入したのが「仕分けトレイ」と「アクションフォルダ」のシステムです。まず届いた書類や資料はすべて「仕分けトレイ」に入れ、週に一度の整理タイムで「処理済み」「要アクション」「保存」「破棄」の4つに分類します。

特に効果的だったのが「要アクション」書類の管理方法です。これらは壁掛けのクリアファイルに「今週対応」「今月対応」「参照用」と分けて収納することで、優先順位が視覚的に明確になりました。以前は重要書類も他の紙に埋もれてしまい、対応期限を過ぎてしまうことがありましたが、このシステムを導入してからはそうした問題が激減しました。また、処理済みの書類は迷わず破棄するか、本当に必要なもののみ専用バインダーに保管するルールを徹底しています。

長期保存が必要な書類については「年度別・カテゴリー別」のファイリングシステムを採用しています。重要度の高い書類(契約書や証明書類など)はスキャンしてデジタル保存も行い、原本は防水・防火機能付きの書類ケースに保管しています。この二重保存により、災害時の紛失リスクも軽減できます。書類整理は一度システムを確立してしまえば維持は簡単で、週に15分程度の時間投資で驚くほどすっきりとした環境を保てるようになりました。

文房具・小物の収納アイデア

細々とした文房具類は適材適所に収納することで使いやすさが格段に向上します。

書斎に散らばりがちな文房具や小物は、「使用頻度」と「サイズ」で分類することがポイントです。私は以前、文房具をすべて大きなペン立てに入れていましたが、必要なものを探すのに時間がかかっていました。そこで導入したのが「仕切り付き引き出し収納」と「立てる収納」の組み合わせです。毎日使うペンや鉛筆、はさみなどは小さなデスクトップ収納に「立てて」収納し、使用頻度の低いものは引き出し内の仕切りケースに分類して収納するようにしました。

特に効果的だったのは「透明」のケースを使用することです。中身が見えることで、欲しいものをすぐに見つけられますし、在庫状況も一目でわかります。以前は「あれがない」と探し回ったり、同じものを重複して購入してしまうことがありましたが、この方法に変えてからはそうした無駄がなくなりました。また、同じデザインのケースでそろえることで、見た目も統一感が出て書斎全体がすっきりと洗練された印象になります。

また、デスク周りの小物置き場として「トレイ」を活用するのもおすすめです。リモートワーク中に使う小さな付箋やクリップ、メモ帳などを一つのトレイにまとめておくことで、必要なときにサッと取り出せます。このトレイは作業終了時に引き出しにしまうことで、デスク上をすっきりと保てます。100均で見つけた小さな木製トレイを使っていますが、見た目もおしゃれで、書斎の雰囲気作りにも一役買っています。

100均グッズを活用した収納術

予算をかけずに書斎収納を劇的に改善できる100均アイテムは強い味方です。

書斎の収納を整えようとすると、専門の収納家具に高額な費用がかかると思いがちですが、100均グッズを賢く活用すれば低コストで驚くほどの改善が可能です。私が特に重宝しているのは「仕切りケース」「収納ボックス」「ラベル」の3点セットです。これらを組み合わせることで、ほぼどんな小物でも整理整頓できます。例えば引き出し内の文房具整理には仕切りケース、書類はクリアファイルと収納ボックス、そしてすべてのアイテムに分かりやすいラベルを貼ることで探し物の時間が大幅に減りました。

特に役立っているのは「突っ張り棒」と「ワイヤーネット」の組み合わせです。デスクサイドの隙間に突っ張り棒を設置し、そこにワイヤーネットを取り付けることで、壁面収納を即席で作れます。ここにフックを取り付ければヘッドフォンやケーブル類を掛けられますし、クリップで書類やメモを挟むこともできます。この方法なら壁に穴を開けることなく、縦方向のスペースを有効活用できるので、賃貸住宅での書斎作りにも最適です。

また、プラスチックケースよりも見た目が良い「布製収納ボックス」も100均で手に入ります。これらは見せる収納に最適で、書類や雑誌、あまり使わない文房具セットなどを入れて本棚に並べておくと、統一感のある美しい収納が実現します。最初は高価な専用家具が必要だと思っていましたが、100均アイテムで十分に機能的かつ見栄えの良い書斎収納ができることに気づき、無駄な出費を抑えることができました。

書斎レイアウトで収納力アップ

限られたスペースを最大限活用するレイアウト

書斎スペースの確保に悩む方こそ、レイアウトの工夫で収納力を高められます。

限られた空間で書斎を作る場合、家具の配置と選択が決定的に重要です。私が6畳ワンルームで実践して効果的だったのは「コーナー活用」の発想です。部屋の角を利用してL字型にデスクを配置することで、作業スペースと収納スペースを同時に確保できました。この方法ならデスク上部と横の壁面も収納に活用できるため、床面積あたりの収納効率が格段に上がります。

また「高さ方向の活用」も重要なポイントです。床から天井まで全ての高さを収納として使えるよう、高さの異なる収納家具を組み合わせるのがコツです。私の場合、デスク下には引き出しワゴン、デスク上には壁面シェルフを設置し、床から天井まで無駄なく使えるようにしました。特に高い位置には滅多に使わない書類や季節的な資料を、手の届きやすい位置には日常的に使うものを配置することで、使いやすさも確保しています。

空間を広く見せるコツは「視線を遮らない」ことです。壁面に沿って家具を配置し、部屋の中央は空けておくことで、狭い空間でも圧迫感を感じにくくなります。また、可能であれば家具の色を壁と同系色にするか、透明素材の家具を選ぶことで視覚的な広がりも演出できます。私は白い壁に合わせてホワイト系の家具で統一し、デスク周りを明るく開放的な印象にすることで、狭さを感じずに集中できる環境を作ることができました。

機能的な収納家具の選び方

書斎に置く収納家具は、見た目だけでなく機能性で選ぶことが成功の鍵です。

書斎の収納家具選びで最も重要なのは「多機能性」です。限られたスペースで効率を追求するなら、一つの家具が複数の役割を果たせることが理想的です。私が特に重宝しているのは「昇降式デスク」と「可動式ワゴン」の組み合わせです。昇降式デスクは立ち仕事と座り仕事を切り替えられるだけでなく、高さ調整によって異なる作業に適した環境を素早く作れるメリットがあります。また、キャスター付きのワゴンは必要に応じて移動でき、デスクワークのサポート役としても、一時的な収納スペースとしても活躍します。

「拡張性」も重要な選択基準です。将来的な書籍や機器の増加に対応できるよう、モジュール式の収納システムを選ぶことをおすすめします。私はシェルフを選ぶ際、同シリーズで横にも縦にも拡張できるタイプを選びました。初期投資は少し高めでしたが、必要に応じて少しずつユニットを追加できるため、長期的には無駄のない投資となりました。最初から大きな収納家具を入れると、スペースの融通が利かなくなるリスクもあります。

また収納家具は「隠す収納と見せる収納のバランス」を考慮して選ぶと、空間の質が格段に向上します。すべてをクローズドタイプの収納で隠してしまうと圧迫感が生まれますし、すべてをオープンシェルフにすると散らかって見えがちです。私の場合、よく使う書籍や美しい文房具は見せる収納で、雑多な小物や書類は隠す収納を使い分けることで、機能的でありながらも視覚的に整理された書斎を実現できました。

まとめ:理想の書斎収納への道

書斎の収納改善は、一朝一夕にできるものではありません。

本棚の整理、デスク周りの収納、書類と小物の管理、そして全体のレイアウトと、段階的に取り組むことが成功への近道です。私自身、すべてを一度に完璧にしようとして挫折した経験があります。最終的に効果的だったのは、まず「デスク天板のクリアリング」から始めて、次に「引き出し整理」「書類システム化」と一つずつ改善していく方法でした。

書斎収納で最も大切なことは、「自分の使い方」に正直になることです。美しい収納写真に憧れるあまり、自分のワークスタイルに合わないシステムを導入しても長続きしません。自分がどのように物を探し、使い、片付けるかという自然な動作を観察し、それに合わせた収納を作ることが、持続可能な整理整頓の鍵となります。

最後に、完璧を求めすぎないことも重要です。書斎は生きた作業空間です。常に100%整理された状態を維持するのではなく、「必要なときに必要なものがすぐ見つかる」という実用性を重視しましょう。私の書斎も常に完璧ではありませんが、作業開始前と終了後の10分間の整理タイムを習慣化することで、快適な環境を保てるようになりました。

今回ご紹介した方法を参考に、ぜひ自分だけの心地よい書斎収納を見つけてください。整理された書斎は、単に見た目が良いだけでなく、思考の整理にもつながり、創造性や生産性の向上にも大きく貢献します。書斎収納の改善は、自分自身への最高の投資なのです。