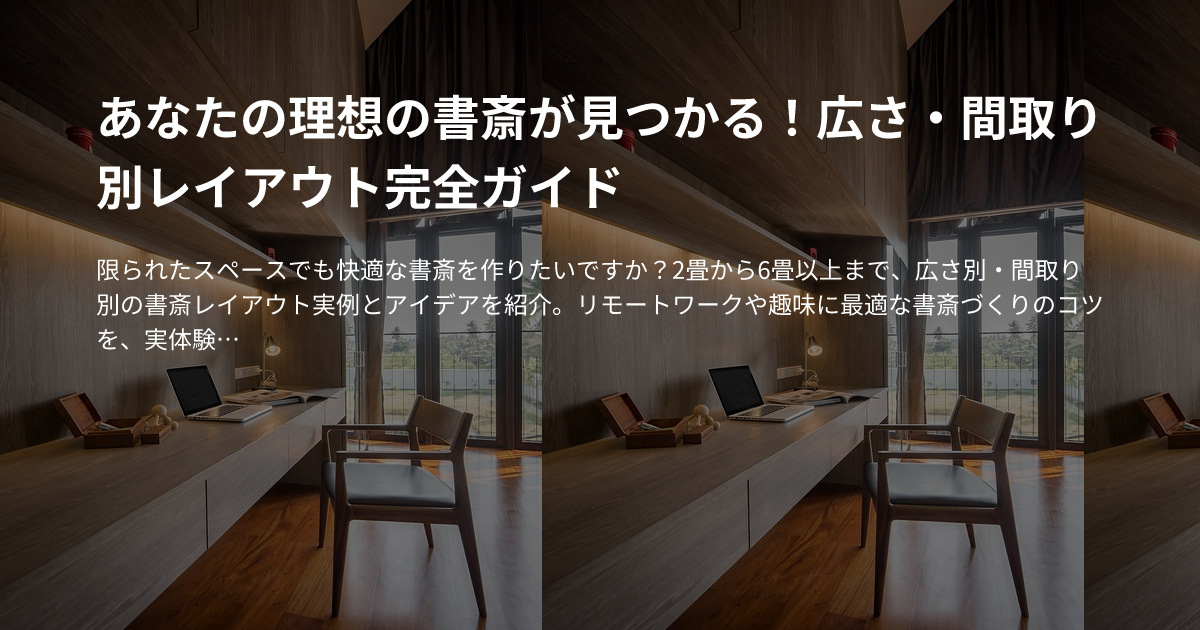

書斎レイアウトの基本と3つのタイプ

書斎は単なる「仕事をする場所」ではなく、集中力を高め、創造性を育む特別な空間です。理想的な書斎レイアウトを考える前に、まずは自分がどのタイプの書斎を求めているのかを明確にしましょう。書斎のタイプは大きく3つに分けられます。それぞれの特徴と向いている人のタイプをご紹介します。

独立型:完全なプライベート空間

独立型は、完全に区切られた個室として存在する書斎です。

このタイプの最大の魅力は「集中力の持続」にあります。独立した空間なので、家族の動きやテレビの音などの外部刺激から完全に遮断されます。

私がワンルームから2LDKに引っ越した際、初めて独立型の書斎を持てましたが、作業効率が驚くほど上がったのを覚えています。

ドアを閉めればオン、開ければオフという明確な切り替えができるため、「仕事とプライベートを分けたい」という方に特におすすめです。

半独立型:ゾーニングで区切る

半独立型は、パーテーションや本棚などで視覚的に区切られた書斎空間です。

このタイプは「程よい集中と程よいつながり」が魅力です。リビングの一角にパーテーションで区切ったり、オープン棚で緩やかに仕切ったりします。

在宅勤務2年目、私はリビングの片隅をカラーボックスとパーテーションで囲み、この半独立型を試しました。

完全に遮断されないため、子どもの様子を見ながら作業できたのが大きなメリットでした。「一人きりだと寂しい」「家族との距離感を保ちつつ作業したい」という方に最適です。

オープン型:空間を共有しながら

オープン型は、リビングやダイニングの一部に机を置く、最もシンプルな書斎スタイルです。

「家族との一体感」が魅力の書斎タイプで、空間を最大限に活用できます。リモートワーク1年目、私は単身赴任でわずか4.5畳のワンルームに住んでいました。

そこでは必然的にオープン型となり、ベッドの横にデスクを配置していました。限られた空間を有効活用できたことが最大のメリットでした。

「家族と離れて仕事したくない」「限られたスペースで工夫したい」という方に向いています。デメリットは「集中力の維持が難しい」ことなので、注意が必要です。

広さ別の書斎レイアウト実践ガイド

書斎スペースの広さは、レイアウトを考える上での最重要ポイントの一つです。限られたスペースでも工夫次第で快適な作業環境を作れます。ここでは、2畳、3畳、4.5畳、6畳以上という広さ別に最適なレイアウト方法をご紹介します。それぞれのスペースを活かした機能性とリラックス感を両立させるアイデアをお伝えします。

2畳(約3.3㎡)の狭小スペース活用術

2畳という限られたスペースでも、工夫次第で快適な書斎が実現できます。

狭いスペースでまず考えるべきは「壁を最大限活用する」ことです。私が最初の1Kで作った書斎は、まさに2畳ほどの空間でした。

このとき壁に取り付けた棚が大活躍しました。床から天井まで縦のスペースを使い、書籍や文房具を収納できたのです。

収納面では「多機能家具の活用」がポイントです。私はノートパソコンを使っていたため、使わない時はクローゼットに収納できる折りたたみデスクを使っていました。

3畳(約5㎡)の機能的なレイアウト

3畳になると、少し余裕が生まれ、基本的な書斎機能を一通り確保できるようになります。

この広さでは「L字型レイアウト」が効率的です。壁に沿ってL字に机を配置することで、作業スペースと書類スペースを分けることができます。

私が在宅勤務3年目に使っていたアパートでは、寝室の隅3畳ほどをL字型デスクで仕切り、書斎として活用していました。

メインPCとサブPCを分けて配置でき、作業効率が格段に上がりました。収納では「縦方向の活用」が重要です。

4.5畳(約7.5㎡)の快適バランス配置

4.5畳のスペースになると、作業と収納のバランスが取りやすくなります。

この広さの最大の魅力は「ゾーニングができる」ことです。デスクワークエリアと資料閲覧エリアを分けたり、パソコン作業と読書スペースを分けたりできます。

私がフリーランスになって最初に借りたアパートでは、4.5畳の書斎を確保し、壁側をパソコンデスク、窓側を読書・アイデア出しスペースとして使い分けていました。

これにより頭の切り替えがしやすくなりました。家具配置では「動線の確保」を意識しましょう。椅子を引いて立ち上がる空間や、本棚へのアクセスのしやすさが重要です。

6畳以上(約10㎡~)の理想的書斎プラン

6畳以上のスペースは、理想的な書斎環境を実現できる広さです。

この広さでは「複合機能の実現」が可能です。メインデスクに加え、サイドテーブルや打ち合わせスペース、リラックスコーナーなど、多目的な空間設計ができます。

現在の私の書斎は約8畳あり、デスクワークエリア、ミーティングスペース、そして小さなソファコーナーを設けています。

オンライン会議後にすぐ気分転換できる環境は、在宅ワークの質を大きく高めてくれています。広いスペースでは「余白の確保」も重要です。

間取り別の書斎スペース作り方ガイド

書斎を作る場所は、ライフスタイルや家族構成によって最適な場所が異なります。リビングに設ける方法から寝室の一角、クローゼットの活用まで、様々な選択肢があります。ここでは、住まいの間取り別に最適な書斎の作り方をご紹介します。それぞれの場所の特性を活かす工夫をお伝えします。

リビングに作る書斎:家族とのつながりを保つ

リビングに書斎を設ける最大のメリットは「家族との距離感」を保ちながら作業できることです。

リビング書斎で重要なのは「視線のコントロール」です。家族の動きが目に入りすぎると集中力が途切れるため、適度に視線を遮る工夫が必要です。

私がリビング書斎を作った際は、本棚を間仕切りとして使い、ちょうど良い仕切りを作りました。完全に遮断せず、気配は感じられるというバランスが最適でした。

もう一つのポイントは「収納の完結性」です。私は引き出し付きのデスクと専用の収納ボックスを用意し、使わない時はすべて収納できるようにしました。

寝室の書斎:プライバシーと静けさを確保

寝室に書斎を設けるメリットは「プライバシーの確保」と「静かな環境」です。

寝室書斎で最も大切なのは「睡眠環境との分離」です。仕事と睡眠の場が近すぎると、心理的にリラックスできなくなる恐れがあります。

私は寝室書斎を設けた際、パーティションで視覚的に仕切ったことで、ベッドから書斎が見えない工夫をしました。

これにより「寝る時は仕事が目に入らない」状態を作り、質の良い睡眠が確保できました。空間的な限りがある寝室では「コンパクト化」も重要です。

和室の活用:落ち着きと集中力を高める

和室の特性を活かした書斎は「心理的な落ち着き」をもたらします。

和室書斎の最大の特徴は「畳の心地よさ」です。床座または低い椅子を使用した作業スタイルは、姿勢の自由度が高く、体の固定化を避けられます。

私は以前、実家の6畳和室を一時的に書斎として使用していましたが、座布団と低めの折りたたみテーブルを活用していました。

体勢を自由に変えられることで、腰痛予防にもなりました。和室では「収納の見せ方」にも工夫が必要です。

クローゼット変身術:隠れ家的書斎の作り方

意外な場所ですが、クローゼットを改造した書斎は「集中環境の確保」と「使わない時の隠蔽性」が魅力です。

クローゼット書斎の最大のポイントは「スペースの最適化」です。奥行きに合わせたデスクの設置や、壁面全体を活用した収納など、限られた空間を無駄なく使うことが重要です。

私は3年前、マンションの大きめのウォークインクローゼットの一部をデスクスペースに改造しました。幅80cmほどの作業スペースでしたが、壁面に棚を設置し機能的な空間を実現できました。

クローゼット書斎の最大の魅力は「使わない時に扉を閉められる」ことです。仕事モードとプライベートモードの切り替えが物理的にできるため、メリハリがつけやすくなります。

目的別の書斎レイアウトの工夫

書斎は使い方によって最適なレイアウトが変わります。仕事用、趣味用、あるいは多目的スペースなど、目的に応じたアレンジが必要です。ここでは、主な使用目的別に最適な書斎レイアウトの工夫をご紹介します。それぞれの活動に合わせた家具選びや配置のコツをお伝えします。

リモートワーク専用書斎:効率と快適さの両立

リモートワーク用の書斎では「長時間の作業効率」を重視したレイアウトが鍵となります。

最も重要なのは「人間工学に基づいた配置」です。長時間のデスクワークでは、体への負担を最小限に抑える工夫が欠かせません。

私は在宅勤務4年目で慢性的な肩こりに悩まされた経験から、モニターの高さ調整や適切な椅子選びに力を入れています。

今では高さ調整可能なモニターアームと、ランバーサポート付きの椅子を使うことで、8時間以上のデスクワークでも体への負担が大幅に軽減されました。

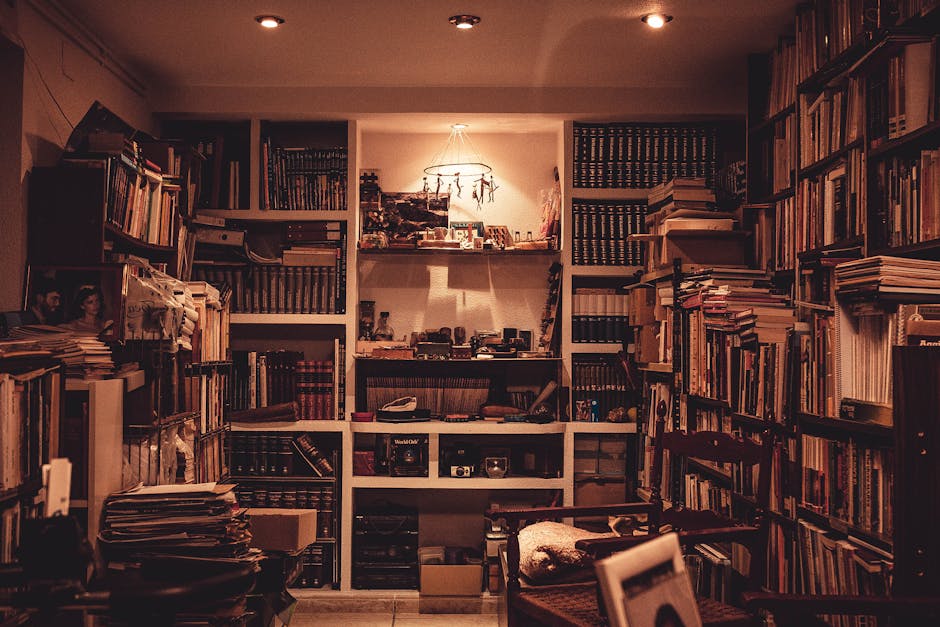

趣味を楽しむ書斎:創造性を引き出す空間

趣味のための書斎では「創造性を刺激する環境」づくりが重要です。

趣味書斎の基本は「インスピレーションを与える空間」です。趣味に関連した本や作品、好きなアーティストのポスターなど、創造意欲を刺激するものを適度に配置すると良いでしょう。

私は読書とブログ執筆が趣味なので、お気に入りの本を手に取りやすい場所に置き、時々目に入るようにしています。

これが新たなアイデアのきっかけになることも多いです。趣味によって「必要な道具の収納」も変わってきます。

学習用書斎:集中力を高める環境づくり

学習目的の書斎では「集中力の持続」を重視したレイアウトが効果的です。

学習書斎の基本は「シンプルさと整理整頓」です。余計な物が視界に入ると注意が散漫になるため、デスク上や周囲は必要最小限の物だけにすることをおすすめします。

私は資格試験の勉強をしていた時期、デスク上には教材と筆記用具、水のみを置き、それ以外は引き出しや後ろの棚に収納していました。

この環境によって、数時間集中して学習を続けることができました。もう一つのポイントは「参照資料の配置」です。

多目的スペースとしての書斎:切り替えのある空間

一つの書斎を仕事や趣味、学習など複数の目的で使う場合は「切り替えのしやすさ」がポイントです。

多目的書斎の鍵は「ゾーニングの工夫」です。限られたスペースでも、デスクの左側は仕事用、右側は趣味用というように、用途ごとに領域を分けると心理的な切り替えが容易になります。

私の現在の書斎はまさにこの多目的タイプで、L字デスクの長辺側をパソコン作業用、短辺側を読書やメモ書き用として使い分けています。

物理的に向きを変えるだけで、頭の中も切り替わる感覚があります。収納面では「用途別の収納システム」が役立ちます。

快適な書斎を実現するための5つのコツ

書斎レイアウトを考える際には、家具の配置だけでなく、快適性を高める細かな工夫も重要です。ここでは、どんな書斎にも応用できる、快適性を高めるための5つの実践的なコツをご紹介します。これらのポイントを意識するだけで、長時間の作業でも疲れにくい環境が実現できます。

光環境の整備:目の疲れを軽減する

書斎の快適さを左右する大きな要素の一つが「適切な光環境」です。

光環境で最も重要なのは「多層照明の考え方」です。天井の全体照明だけでなく、デスクライトによる手元照明、間接照明によるアクセント照明など、複数の光源を組み合わせましょう。

私のリモートワーク5年目、ようやく照明の重要性に気づき、天井照明、スタンドライト、モニター背面のLEDテープという3層の照明を導入しました。

これにより、画面と周囲の明るさのコントラストが緩和され、目の疲れが大幅に軽減されました。照明の「色温度」も重要な要素です。

収納の最適化:物の出し入れをスムーズに

書斎の使いやすさを決める大きな要素が「収納の質」です。

収納の基本は「使用頻度に応じた配置」です。毎日使うものは手の届く範囲に、たまに使うものは少し離れた場所に、ほとんど使わないものはクローゼットなど別の場所に配置しましょう。

私は書斎の収納を3段階に分け、デスクの引き出しには日用品、サイドの棚には週に数回使うもの、部屋の隅の収納には月に1回程度のものを配置しています。

この単純な工夫だけで、探し物の時間が劇的に減りました。もう一つ重要なのは「見えるか隠すかの選択」です。

デジタルとアナログの融合:作業効率を高める

現代の書斎では「デジタルとアナログの適切な使い分け」が効率アップのポイントです。

基本的な考え方は「それぞれの強みを活かす」ことです。デジタルは検索性や保存性に優れ、アナログは創造性や記憶定着に効果的です。

私は長年の試行錯誤の末、アイデア出しはアナログのノートで行い、それを整理・発展させる段階でデジタルに移行するという方法を確立しました。

この「手書きからデジタルへ」のワークフローにより、アイデアの質と量が共に向上しました。デジタルとアナログの境目を考えた「デスクレイアウト」も重要です。

緑と自然要素:精神的な安らぎをもたらす

書斎に「自然要素を取り入れる」ことは、精神的な疲労軽減に大きな効果があります。

最も手軽な方法は「観葉植物の導入」です。グリーンは目の疲れを癒し、空気清浄効果もあると言われています。

私のデスク周りには小さなサンスベリアとポトスを置いていますが、これらは世話が比較的簡単で、忙しい日々でも枯らさずに済みます。

緑を目にするだけでリフレッシュ効果があり、長時間のデスクワークでも疲れにくくなりました。もう一つのポイントは「自然素材の活用」です。

定期的な見直しと改善:常に進化する書斎づくり

理想的な書斎は一度作って終わりではなく、「定期的な見直しと改善」が大切です。

効果的なのは「定期的な使用感チェック」です。月に一度程度、「どこに不便を感じるか」「もっと効率化できる部分はないか」などを考えてみましょう。

私は2ヶ月に一度、週末を利用して「書斎の棚卸し」を行います。使わなくなった物の処分や、頻度が変わった物の配置変更など、小さな調整を重ねることで、常に最適な環境を維持しています。

「作業記録をつける」のも効果的です。どんな作業にどれくらい時間がかかったか、集中できたかなどをメモしておくと、環境改善の参考になります。

まとめ:あなたに最適な書斎レイアウトを見つけるために

書斎レイアウトに正解はありません。最適なのは「あなた自身のニーズに合った空間」です。

この記事でご紹介したように、書斎は広さや間取り、使用目的によって最適なレイアウトが変わります。2畳の狭小スペースでも壁面を活用すれば十分な機能性を確保できます。

私自身、6年間のリモートワーク生活で、様々な書斎環境を試してきました。狭いワンルームでの壁面活用型から始まり、現在は独立した書斎部屋での多目的スペースまで、環境の変化と共に書斎も進化してきました。

最後に、書斎づくりで最も大切なのは「自分にとっての心地よさ」です。他人の素敵な書斎に憧れるのも良いですが、最終的には自分が使いやすい空間を目指しましょう。

今日からできる小さな改善から始めて、少しずつあなたの理想の書斎に近づいていきませんか?毎日使う空間だからこそ、こだわる価値があります。