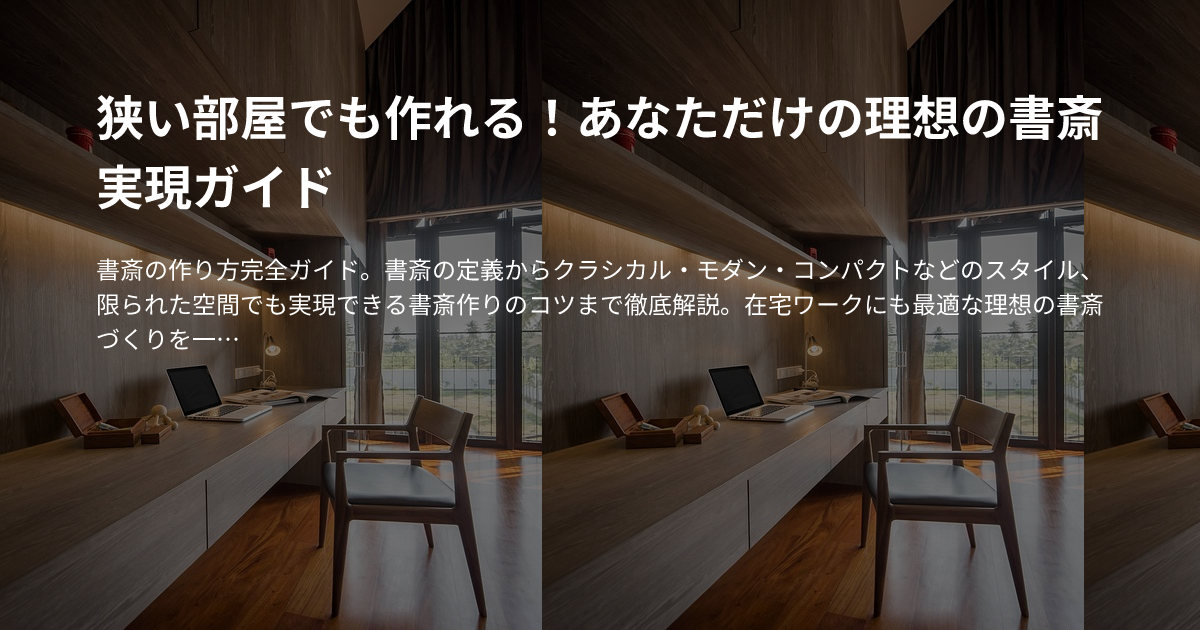

書斎とは何か?その定義と魅力

書斎は単なる作業スペースではなく、思考と創造のための個人的な聖域です。歴史的には知識人の空間でしたが、今ではリモートワークの普及により多くの人に必要なものとなっています。まずは書斎の基本と、その魅力について見ていきましょう。

書斎の定義:単なる部屋以上の存在

書斎とは、読書や執筆、思考、創作活動などの知的作業に専念するための個人的な空間です。辞書的な定義は「書物を収め、読書・執筆などをするための部屋」ですが、現代の役割はそれだけにとどまりません。

私の経験からいえば、書斎は「自分だけの思考空間」「集中できる作業環境」「リラックスして創造性を発揮できる場所」という意味合いを持っています。リモートワークが普及した今、この定義はさらに広がりを見せていますね。

一般的な作業部屋と書斎の決定的な違いは、そこに個人の趣味嗜好や知的好奇心が反映されている点です。6年前、私が初めて自分の書斎コーナーを作った時、単に机と椅子を置いただけでは何か物足りなさを感じました。好きな本を並べ、インスピレーションを与えてくれる小物を飾ったとき、ようやく「自分の書斎」という感覚が生まれたのです。

書斎の歴史:知識人のシンボルから現代の必需品へ

書斎の起源は古代ローマ時代まで遡ります。当時は「スタディオロ(studiolo)」と呼ばれる学者や貴族のための私的な空間が存在していました。中世から近代にかけては、主に貴族や僧侶、学者など限られた階層の特権でした。

20世紀に入ると、中産階級の台頭とともに書斎は一般家庭にも広がり始めます。そして現代、在宅ワークの普及により、書斎は贅沢品から必需品へと変化しました。私自身、リモートワークを始めた当初は「パソコン一台あればどこでも仕事できる」と思っていましたが、キッチンテーブルでの作業に限界を感じ、専用スペースの重要性を痛感しました。

興味深いのは、デジタル化が進む現代でも、書斎という物理的空間の価値が失われていないという点です。むしろ、情報過多の時代だからこそ、集中して思考するための空間としての書斎の重要性は高まっているのではないでしょうか。

スタイル別の書斎:あなたに合った書斎はどれ?

書斎のスタイルは多種多様です。クラシカルな本格書斎からミニマルなワークスペース、「隠れ家」的な書斎まで、ライフスタイルや住環境に合わせた様々なタイプが存在します。ここでは代表的な書斎のスタイルを紹介します。

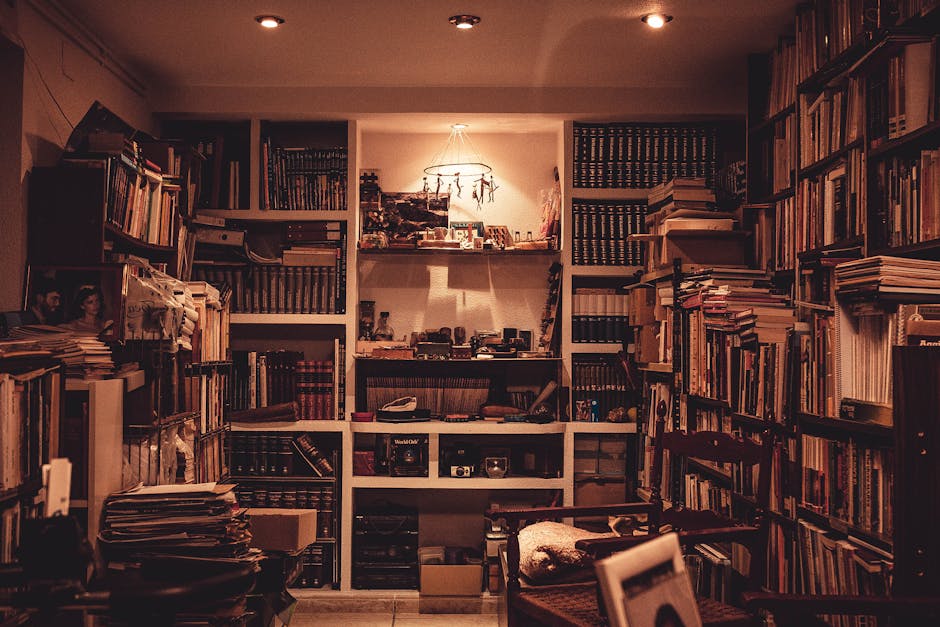

クラシカル書斎:伝統と格式を重んじる空間

クラシカル書斎は、最も伝統的なスタイルの書斎です。重厚な木製家具、壁一面の本棚、革張りの椅子といった要素が特徴的です。このスタイルの魅力は、時を超えた格式と落ち着きにあります。

木のぬくもりと本の香りに包まれた空間は、デジタル疲れした現代人の心を癒してくれます。私の知人で古典文学研究者の方は、「電子書籍では得られない、物理的な本に囲まれた安心感がある」と語っていました。確かに、デジタル機器から離れ、アナログな環境に身を置くことで、より深い思考が可能になることがあります。

限られたスペースでもクラシカルな雰囲気を出したい場合は、一面だけ木製の本棚を設置したり、アンティーク調のデスクランプを置くなど、ポイントを絞った演出が効果的です。私も引っ越し前の狭い部屋では、祖父から譲り受けた古い木製デスクを置くことで、格式ある雰囲気を演出していました。

モダン書斎:機能性とデザイン性を両立した空間

モダン書斎は、スッキリとしたデザインと高い機能性を兼ね備えたスタイルです。シンプルな直線的な家具、モノトーンの色使い、最新のテクノロジーとの融合が特徴です。このスタイルの最大の魅力は、無駄を省いた洗練された美しさと使いやすさにあります。

スマートな収納システムによって、必要なものはすべて手の届く範囲にありながら、視覚的な煩雑さはありません。私自身、仕事用の資料が増えすぎて机の上が常に散らかっていた時期がありましたが、壁掛け収納と引き出し式のファイリングシステムを導入したことで、作業効率が格段に上がりました。

モダン書斎を作る際のポイントは、収納の工夫とケーブル類の処理です。ワイヤレス環境を整えることで、見た目の美しさと使い勝手を両立させることができます。壁面を活用した収納や、デスク下のケーブルトレイなど、目に見えない部分での工夫が重要になりますよ。

コンパクト書斎:限られたスペースを最大限に活用

コンパクト書斎は、限られたスペースを最大限に活用したスタイルです。折りたたみ式のデスク、壁面収納、多機能家具などが特徴です。このスタイルの最大の魅力は、狭い住空間でも実現できる点にあります。

私が初めて書斎コーナーを作ったのは、たった6畳のワンルームでした。窓際に小さな机を置き、壁に棚を取り付け、使わない時は椅子をベッド下に収納するという徹底的な空間効率化を図りました。「スペースがない」と諦めるのではなく、「どう工夫するか」を考えることで、狭くても自分だけの空間を作れることを実感しました。

コンパクト書斎を作る際のポイントは、「使わない時はしまえる」という発想です。壁掛け式の折りたたみデスクや、キャスター付きの収納ワゴンなど、可変性のある家具を選ぶことで、必要な時だけ書斎として機能するスペースを作ることができます。また、縦方向のスペースを活用することも重要ですよ。

書斎コーナー:オープンスペースの中の集中ゾーン

書斎コーナーは、独立した部屋ではなく、リビングや寝室の一角に設けられた作業スペースです。区切りとしてパーティションを使用したり、家具の配置で空間を分けるなどの工夫がされています。

このスタイルの魅力は、家族との適度な距離感を保ちながら作業ができる点です。完全に隔離された空間ではないので、家族の気配を感じながら作業したい方や、子育て中の親御さんに適しています。私も子どもが小さかった頃は、リビングの一角にデスクを置き、子どもが遊んでいる様子を見守りながら仕事をしていました。

書斎コーナーを成功させるポイントは、視覚的・心理的な「区切り」の作り方です。背の高い本棚や観葉植物、ついたてなどを使って物理的に空間を区切ることで、「ここからは仕事モード」という心理的な切り替えがしやすくなります。私の場合は、デスクにヘッドホンをかけている時は「話しかけないでサイン」と家族に理解してもらっていました。

理想の書斎を作るための5つの重要要素

書斎のスタイルや広さに関わらず、理想的な書斎を作るために押さえておくべき要素があります。適切な照明、快適な椅子、効率的な収納、自分らしさを表現するアクセントなど、これらをバランスよく取り入れましょう。

照明:集中力と目の健康を左右する重要要素

書斎の照明は、作業効率と目の健康に直結する重要な要素です。基本となるのは「全体照明」「タスク照明」「アクセント照明」の3種類です。理想的な照明計画では、天井の全体照明に加えて、デスク上を明るく照らすタスク照明を設置することが基本です。

私は以前、天井照明だけの環境で長時間作業していたところ、ひどい眼精疲労に悩まされました。デスクライトを導入して手元を明るく照らすようにしたところ、目の疲れが大幅に軽減されたのです。照明は見た目の問題だけでなく、健康問題でもあることを実感しました。

また、照明の色温度にも注意が必要です。昼白色(5000K前後)は集中力を高める効果がありますが、長時間使用すると目が疲れやすくなります。私のおすすめは、時間帯によって使い分けること。朝から昼は昼白色で集中力を高め、夕方以降は電球色に切り替えてリラックスモードに入るといいですよ。

椅子:長時間の作業を支える要

書斎で最も投資すべきものは、間違いなく椅子です。長時間座ることになる椅子の質は、作業効率だけでなく健康にも直結します。理想的な椅子選びで最も重要なのは「調整機能」です。座面の高さ、背もたれの角度、アームレストの位置など、自分の体型に合わせて調整できる椅子を選びましょう。

私自身、安価な椅子を使っていた時期は夕方になると必ず腰痛に悩まされていましたが、人間工学に基づいた椅子に買い替えてからは、驚くほど体の不調が軽減されました。椅子は「見た目よりも座り心地」を優先すべきアイテムです。

椅子選びでよくある失敗は「見た目や価格だけで選ぶこと」です。オシャレな椅子でも長時間座ると腰が痛くなるものもあれば、見た目はシンプルでも座り心地抜群の椅子もあります。可能であれば実際に座って試してから購入するのがベストです。毎日使うものだからこそ、妥協せずに選びたいアイテムですね。

デスク:理想の作業台を選ぶポイント

デスクは書斎の中心となる家具であり、その選択は作業効率に直結します。デスク選びで最も重要なのは「作業内容に合ったサイズと形状」です。パソコン作業だけであれば奥行き60cm程度でも十分ですが、書類や本を広げる作業が多い場合は、奥行き70cm以上あると便利です。

私の場合、デジタルとアナログ作業を併用することが多いため、最初は標準サイズのデスクを使っていましたが、常に狭さを感じていました。思い切ってL字型デスクに買い替えたところ、パソコン作業エリアと資料作業エリアを分けることができ、作業効率が格段に上がりました。

また、高さも重要なポイントです。一般的には70〜75cm程度が標準ですが、自分の身長や椅子の高さに合わせて選ぶことが大切です。理想的な高さは、椅子に座った時に肘を90度に曲げた状態でキーボードを打てる高さです。最近では高さ調節ができるスタンディングデスクも人気ですね。私も腰痛対策として検討中です。

収納:整理整頓が創造性を高める

良い書斎には、効率的な収納システムが不可欠です。物が散らかっていると視覚的なノイズとなり、集中力を低下させます。書斎の収納計画では「使用頻度による分類」が基本です。毎日使うものは手の届く範囲に、たまに使うものはやや離れた場所に配置しましょう。

私は以前、すべての仕事道具を同じ引き出しに詰め込んでいましたが、毎回必要なものを探す手間が大きなストレスでした。使用頻度別に整理してからは、作業の切り替えがスムーズになり、時間の節約にもつながっています。

また、「見える収納」と「見えない収納」のバランスも重要です。すべてを見えない収納にすると探しにくくなり、すべてを見える収納にすると視覚的に煩雑になります。私のおすすめは、インスピレーションを与えてくれる本や小物は見える位置に、事務的な書類や消耗品は引き出しなどの見えない収納に入れるという方法です。特に限られたスペースでは、壁面を活用した収納が効果的ですよ。

パーソナライズ:自分らしさを表現する空間に

書斎をただの作業空間から「自分だけの特別な場所」に変えるのが、パーソナライズの要素です。自分の好きなものや大切にしているものを取り入れることで、モチベーションを高める空間になります。書斎のパーソナライズで効果的なのは「インスピレーションを与えてくれるもの」を飾ることです。

私の場合、旅行で集めた小さなお土産や、尊敬する作家の名言を額装したものを壁に飾っています。これらを目にするたびに新たなアイデアが湧いてきたり、行き詰まったときの気分転換になっています。また、好きな香りのアロマディフューザーを置くことも、リラックス効果や集中力アップにつながりますよ。

ただし、パーソナライズの要素を詰め込みすぎると、逆に気が散る原因になることもあります。私も以前は好きなものをデスク上に並べすぎて、かえって集中できない環境を作ってしまった経験があります。大切なのは「厳選すること」。本当に自分にとって意味のあるものだけを選ぶことで、洗練された個性的な空間が生まれます。

限られたスペースでも実現!書斎作りの実践テクニック

独立した一室の書斎を持てる人は限られています。多くの人は限られたスペースの中で工夫して書斎を作る必要があります。私自身も6畳ワンルームから始まり、様々な住環境で書斎スペースを確保してきました。実践的なテクニックを紹介します。

壁面活用術:縦の空間を最大限に使う

限られたスペースでは、床面積を取らない壁面の活用が鍵となります。壁一面を使った収納システムは、見た目もスッキリと美しく機能的です。壁面活用の基本は「床から天井まで」の発想です。多くの人は目線の高さまでしか収納を考えませんが、天井近くまで使うことで収納量は倍増します。

私がワンルーム時代に大量の書籍と仕事道具を収納できたのも、この方法のおかげでした。もちろん、頻繁に使うものは手の届く高さに、使用頻度の低いものは上部に配置するという使い分けが重要です。

壁面収納で特におすすめなのが「レールシステム」です。DIY店で手に入る壁付けレールとブラケットを使えば、自分好みの高さに棚を設置できます。しかも将来的に配置変更も容易なので、ライフスタイルの変化にも対応できます。私も最初は簡単な棚から始めて、徐々に収納ニーズに合わせて拡張していきました。

コーナー活用術:デッドスペースを生かす

部屋のコーナー部分は、効率的に使われていないことが多いスペースです。この「デッドスペース」を書斎として活用することで、既存の生活動線を崩さずに作業スペースを確保できます。コーナー活用の基本形は「L字デスク」または「コーナーデスク」の設置です。

私のおすすめは既存の直線型デスクを組み合わせるか、DIYで作る方法です。私も以前、安価な直線型デスクを2台L字に組み合わせて使っていました。これによりパソコン作業用と書類作業用のスペースを分けることができ、作業の切り替えがスムーズになりました。

コーナー書斎のもう一つのメリットは「集中しやすい環境」が作れる点です。コーナーに向かって座ることで、自然と視界が限定され、周囲の視覚的な刺激が減少します。特に集中力が散漫になりがちな方や、リビングの一角に書斎を作る場合は、このコーナー効果を利用するといいですよ。

マルチファンクション家具:一台で複数の機能を

限られたスペースでは、一つの家具が複数の役割を果たす「マルチファンクション家具」が強い味方になります。使わない時はコンパクトに、必要な時だけ広げて使える家具は空間効率を高めます。マルチファンクション家具の代表例は「折りたたみデスク」です。

私が狭いワンルームで使っていたのは、パタンと開いて作業スペースになる壁付けの折りたたみデスクでした。使わない時は厚さ10cmほどの棚になるため、生活スペースを圧迫せず、必要な時だけ書斎として活用できました。特に在宅勤務と普段の生活の切り替えにも役立ち、「閉じれば仕事モード終了」という心理的な区切りにもなっていました。

また、書類収納と作業台を兼ねた「ライティングビューロー」タイプの家具も空間効率に優れています。前面が開いてデスクになり、中には小さな引き出しや仕切りがあるため、コンパクトながらも高い機能性を持っています。使わない時は閉じておくことで、インテリアの一部として馴染むのも魅力ですね。

時間帯活用術:空間の使い方を時間で切り替える

独立した書斎を持てない場合、同じ空間を時間帯によって使い分ける方法も効果的です。朝はダイニング、日中は書斎、夜は家族のリラックススペースというように、一つの空間の役割を時間で切り替えます。時間帯活用の鍵は「素早い切り替え」です。

例えば、ダイニングテーブルを作業デスクとして使う場合、仕事道具をコンパクトにまとめられるストレージボックスを用意しておくと、食事時間になった時にサッと片付けることができます。私もかつて、すべての仕事道具をA4サイズのファイルボックスに入れて管理していました。朝食後にボックスを持ち出して作業を始め、家族が帰宅する前にすべて元の場所に戻すという習慣で、限られた空間を効率的に使い分けていました。

時間帯活用で忘れてはならないのが「ルーティンの確立」です。例えば「9時から12時はこのスペースで作業する」というように、家族間で時間の使い方に関するルールを作っておくと、互いのスペース利用がスムーズになります。限られた空間では、物理的な工夫だけでなく、こうした時間的なルール作りも重要な要素なのです。

まとめ:あなただけの理想の書斎を創り出そう

書斎は単なる作業スペース以上の存在です。思考を深め、創造性を育み、自分自身と向き合うための特別な空間なのです。この記事では、書斎の定義から歴史、様々なスタイルの特徴、理想的な書斎を作るための重要要素、そして限られたスペースでも実現できる実践テクニックまで幅広く解説してきました。

私自身、6畳ワンルームの小さな書斎コーナーから始まり、何度か引っ越しを重ねる中で、その時々の環境に合わせて書斎を進化させてきました。完璧を求めるのではなく、少しずつ改善していく姿勢が大切です。今日から小さな一歩を踏み出し、あなただけの理想の書斎作りを始めてみませんか?

最後に、理想の書斎は「完成形」ではなく「成長し続ける空間」だということを強調しておきたいと思います。ライフスタイルの変化、仕事内容の変化、好みの変化に合わせて、常に進化させていくものです。だからこそ、長く愛着を持って使える特別な空間になるのではないでしょうか。あなたの理想の書斎づくりが、充実した時間と創造性をもたらしてくれることを願っています。